百货不倒翁的生意经

成功经验对于转型中的中国百货业来说,是那样的难能可贵,欧美百货商场历经洗礼,留下的诸如老佛爷百货、哈罗兹百货等,阐释了人文关怀、专业化、规模化等特性在百货商场中的重要地位。

它山之石可以攻玉,20世纪末,西方百货业也曾经历一次洗牌蜕变,而那些百年百货老店历经沧桑屹立不倒的经验,对国内正大举改革的百货商场来说,十分可贵。

任何事都能行的哈罗兹

在英国伦敦,有着130多年历史的哈罗兹百货公司,其广告语是:“哈罗兹专送,任何物件,任何人,任何地方。”如今“任何事都可能”服务已经成为哈罗兹的一个专门部门,近期将正式公开运营。

而在这个服务项目开通的试运营阶段,哈罗兹完成了两件看似不可能的订单,其一是替一名英国富商送一个神秘生日礼物给妻子,那是一架用红色礼品纸包裹的直升飞机。哈罗兹的员工用600米长的红纸包裹出这件礼物。其二是举行了英国首例狗婚礼,服务项目包括狗新娘坐马车、香槟招待会和蜜月之旅,婚礼上还准备了大量狗零食和蛋糕。

这些看似荒诞的举动,透露出哈罗兹百货蕴含的浓浓人文关怀。

20世纪末,消费市场开始从综合化转为专业化,相比于什么都卖的百货商场,顾客们当时更青睐各种专门化的电器店,服装店、日化店。但巴黎老佛爷、莎玛丽丹、柏林卡德韦、英国哈罗兹这些百年老店却依然屹立不倒,功劳则全在于他们特色化的经营和人文关怀。当人们渐渐从高效便捷的感觉中回过神来,发现冷漠机械的专业化大卖场,无法满足人们愉快购物的心理需要时,他们就再次回归了百货的怀抱。这期间,同质化的百货店已经大量死亡。

百货商场的加减法

如今,我国百货业在零售市场上所占份额有所越少,百货公司遍寻良方,却导致百货商场之间产生恶性的价格竞争。如何获得竞争优势、寻求自身发展,这一战略性思考,也许在西方百货业的发展中可以找到答案。

西方百货业也曾经历相似场景,商场为了满足顾客的需求,既要经营饭店,举办时装秀,又要提供免费送货等。百货商场提供的不仅是种类齐全的商品,更是一种一站式的购物环境。随着时间的推移,各百货商场面临一个严峻的问题:各家百货公司提供给顾客的商品和品牌基本一样。想买不同品牌的顾客在商场里看到的却是同样的东西。与此相反,一些小型专卖店出售的独一无二的商品却受到了欢迎。

此时,差异化经营也是西方百货的基本战略。以西尔斯、彭尼为代表的传统百货商店开始转型,核心是做好加减法,具体来说是先减后加。减,即减少单体店的营业面积,减少经营品种,重点经营某一大类具有经营优势的商品,如西尔斯突出五金工具,彭尼突出服装、化妆品,诺德斯特龙突出鞋等等,西方百货自此走向了大型专业商店之路,取得了成功。成功不仅在于“减”,而且还在于“加”,即多店铺、连锁化发展,突出规模优势,与规模化发展的新型业态相抗衡。“减”实现了专业化,“加”实现了规模化,而专业化、规模化正是现代百货商店生存和发展的途径。

形象是一张保命符

危机中,百货商场首先发现缺乏沟通能力的销售人员是百货公司不受欢迎的重要原因。一些大型百货公司主张实施人力资源战略,特别注重对顾客的各项服务和细节,提高服务水平,增加附加值和顾客的满意度。

其次,培养自主品牌是百货商场增强竞争力的重要途径。当供应商的能力逐渐壮大,尤其是一个供应商控制着多个有竞争力的品牌时,零售商与其议价的能力和空间便减少了,也导致商场经营的产品品牌趋同。在国外,百货商场往往可以自己设计产品,然后通过海外工厂加工。这样的自主品牌使百货公司突出了自身的商品特色,增强了竞争能力。

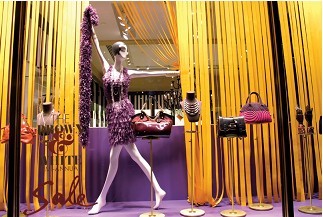

最后,利用地理优势,完善购物环境,通过商品陈列、整体氛围等引导潮流也是国外大型百货商场有效吸引顾客的重要手段。我国百货公司经过多年的发展在顾客心目中已经形成良好形象,顾客对百货商场的质量、价格和服务都具有较大的信任感和认同感。

但在商场和专柜的整体造型方面,国内百货还需要提高。英国伦敦最大的百货商店——约翰?路易斯负责销售的总经理布朗曾经访问中国,考察过北京百货大楼和上海中百一店。他说:“作为百货店,商品需要琳琅满目,但也要适可而止。”

另外,百货商场需要对商品进行“编辑”。以毛衣为例,国内的百货商场往往是挂满墙壁,足有百来件,其营销设想是,既然有这么多选择,总该买上一件中意的吧?没想到,有时顾客真是挑花了眼,反倒下不了决心购买。