| Cotton Incorporated:聚焦可持续,实现棉产品不断创新 |

本刊记者-邬莹颖

今年是Cotton Incorporated(以下简称“CI”)与中国国际面料设计大赛连续合作的第六年,棉纺奖项参评产品的整体品质在这几年间有了显著提升。

CI亚洲供应链营销副总监林蓓表示,中国是最重要的纺织品服装生产及消费国家,CI在中国开展了多项活动。中国国际面料设计大赛是一项国际性、专业性和高水平的行业赛事,参与大赛让CI有机会与国内外有影响力的行业优秀代表共同交流学习,参与并推动棉纺产品的设计和技术革新,从而提高棉产品的附加值和市场竞争力。

CI作为一家致力于推广棉制品的非营利性机构,其宗旨是在全球范围内通过纺织技术研究和推广活动,提升棉花的需求量和附加值。CI拥有一个世界级的研究中心,积极从事新产品开发和产品品质提升,并对棉花经济、消费行为和市场状况开展广泛调查,时刻追踪时尚和色彩的流行趋势。

多元与包容

可持续发展创造未来

当前,可持续性成为消费者选购服装和家纺产品的重要参考因素。CI作为棉制品专业研发和推广机构,始终致力于推动棉制品环保性能提升、纺织环保技术应用。CI从棉的循环利用、棉质面料的数字化、纺织环保技术等方面着手,通过专业展会如面辅料展和户外展、讲座、社媒、广告等多渠道,推广棉及棉制品的可持续性。

“天然棉纤维作为原材料,其所有部分都可被利用。”林蓓介绍道,棉制品自生产环节开始通过智能工艺减少水、能源和化学品的投入;经久耐用的棉制品还可在二手市场平台实现多次重复利用。

林蓓表示,在为纺织专业人士提供行业资源的CottonWorks™网站上,CI每个月持续更新3D可下载数字化面料文件,设计师通过专业设计软件可进行操作,为数字化设计、合体、销售和营销提供了很好的解决方案,极大程度减少了实体样品的需求,缩短了设计的周期。

此外,CI还通过纺织环保技术延伸棉质服装的生命周期及市场竞争力。TOUGH COTTON™是由CI研发的纺织品后整理技术,旨在改善棉质服装的外观并延长穿着寿命。这一技术不仅能够有效增强面料在日常穿着和家庭水洗条件下的耐摩性能,还有助于保持服装的原有颜色,同时不影响棉制品与肌肤接触的柔软性和舒适性。近年来越来越多的服装品牌运用此项技术,包括Walmart, Kohl’s, Wolverine, Adscrira,FILA®等。该技术应用成本相对不高,在产品价格保持不变或略高的前提下,增加了棉质服装的市场竞争力。

洞察与解读

前瞻全球棉花市场

今年以来,宏观经济低迷、航运危机、通货膨胀等多重因素交织影响下,全球棉花市场行情风云变幻。

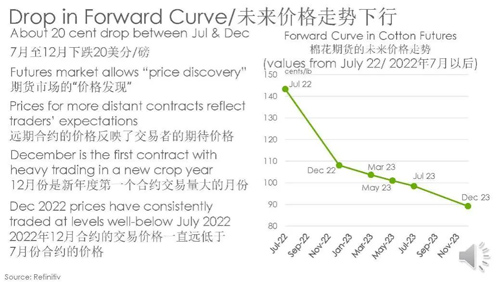

谈及近期棉花市场波动的原因以及影响未来棉价走势的关键因素,林蓓认为,最近的价格波动不仅限于棉花市场,是大宗商品板块整体下降所至,包括棉花、大豆、小麦、铜和布伦特原油等。一方面随着通货膨胀的影响、经济刺激措施的退出、利率上升以及对可能出现的衰退的担忧,投资者对于整个市场的信心发生了转变;另一方面,虽然预计宏观经济环境将继续对价格施压,但棉花市场也有其特有的支撑力。

时尚与创新

预判中国服装零售市场

长期以来,CI很重视对消费者生活方式和服装零售市场的深度调研与分析。在疫情反复的情况下,林蓓表示,网购将继续增长,预计到2024年会达到中国服装零售总额的50%。随着“居家+办公室”工作结合的灵活方式,消费者更注重舒适与时尚相结合的生活方式,运动休闲服饰、牛仔裤、运动服饰成为消费者最愿意购买的前三类服装产品。

在这个过程中,中国消费者越来越关心服装产品的可持续性。超过五成中国消费者比去年更关注可持续发展,关注服装面料的可降解性,还有52%的中国消费者表示去年曾购买二手服装。

在消费者使用方面,对于服装等特定产品类别,由于需要洗涤,消费者的使用是棉花生命周期中造成温室气体排放的最主要因素之一。产品的最初用途和使用后状况决定了产品是否可以再利用、回收或堆肥。“当无法再利用或回收后,棉制品也可以丢弃。棉纤维可在工业堆肥、废水、咸水和淡水环境中降解,而且降解速度快于人造丝和油基合成纤维等人造纤维素纤维。最终,在某些条件下的分解过程中,棉花可以回归大地。”

“使用棉花制品是回馈地球的一种方式。”林蓓指出,棉花可以帮助人们实现简约、健康、可持续的生活方式。目前,棉花的应用非常广泛,在纺织领域可以采用无纺布制造技术制造的服装、家居用品和织物,在非纺织应用领域可以使用在隔热、过滤和汽车等方面,棉纤维还可用于3D打印和注塑成型等非纺织工艺。 |

| 相关文章 |